これからフリーランス・個人事業主として活動を始める方に必須の手続きが「開業届(正式名:個人事業の開業・廃業等届出書)」。本記事では、提出期限・提出先・書き方・提出方法(窓口/郵送/e-Tax)を徹底解説します。

あわせて、屋号・職業欄の記入例、青色申告の出し忘れを防ぐコツ、よくあるミスと対策、チェックリストまで網羅。この記事だけで、開業届の疑問はまるっと解消できます。

目次

開業届とは?提出する意味とメリット

開業届は、これから個人として事業を始めることを税務署へ知らせる届出です。提出すると「事業用の屋号が公的に紐づく」「青色申告の申請がしやすくなる」「事業専用口座や各種サービスの審査に有利に働く」などの実務メリットがあります。

提出の主なメリット

- 青色申告(最大65万円控除など)の前提を整えられる

- 屋号口座(事業用口座)の開設で資金管理がラクに

- 各種補助金・助成金・融資の申請時に事業実態の証明として役立つ

- 取引先や金融機関に対する信用の可視化

補足:法律上「必ず出さないと罰則」という性格ではありませんが、青色申告や各種手続きに直結します。実務上は開業したら速やかに提出しておくのが鉄則です。

提出期限・提出先・対象者の基本

提出期限

開業日から1か月以内が原則です。開業日とは、実際に事業を開始した日(売上発生/仕入開始/契約締結/サイト公開・受注開始など、客観的に説明できる日)を指します。

提出先(所轄税務署)

原則、納税地(住所地・居所・事業所のいずれか)を管轄する税務署へ提出します。どの税務署か分からない場合は「所轄税務署 検索」で調べられます。

対象者

- フリーランス・副業を含む個人で継続的に収益活動を行う人

- 店舗・サロン・教室・コンサル・制作・EC・インボイス発行を見据える人 など

事前準備:必要書類と情報チェックリスト

必要書類

- 個人事業の開業・廃業等届出書(原本)…控えを取るなら2部用意(1部は収受印付き控え)

- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード or 通知カード+身分証)

- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- 印鑑(認印で可。電子申請の場合は不要)

合わせて提出を検討する書類

- 青色申告承認申請書…原則:開業日から2か月以内(既に事業の場合は原則その年の3/15までが目安)。最大65万円控除などメリット大。

- 給与支払事務所等の開設届出書…従業員や家族へ給与を支払う場合

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…常時10人未満の事業所は源泉税の納付頻度を半年ごとにできる制度

事前に決めておくこと

- 屋号(任意。未定なら空欄でも可)

- 主たる事業の内容・職業名(例:「結婚相談業」「Webデザイン業」など)

- 開業日(客観的根拠を説明できる日)

- 納税地(自宅か事務所か)

書き方:記入欄ごとの具体的な埋め方(記入例つき)

「個人事業の開業・廃業等届出書」はA4・1枚。記載難度は高くありませんが、後の手続きに影響する欄もあるため丁寧に進めましょう。

1. 納税地・住所・氏名・マイナンバー

- 納税地は通常「住所地」にチェック。事務所が別にある場合は「事業所等」も可。

- 氏名・生年月日・職業・電話番号を記入。屋号があればここで記入。

- マイナンバー欄の記入と、別途確認書類の提示(郵送なら写し同封)。

2. 届出の区分

- 「開業」にチェック。既に別事業があり新規追加時は「事業の種類の追加」も検討。

3. 開業・廃業等日

- 開業日を記入。例:受注開始・契約締結・仕入開始・サイト公開など、説明可能な日を選ぶ。

4. 所得の種類

- 通常は「事業(営業等)」にチェック。不動産賃貸のみなら「不動産」など。

5. 事業の概要

- できるだけ具体的に。例:「結婚相談業(入会・お見合い設定・交際サポート、オンライン面談中心)」

6. 給与支払の有無

- 従業員・専従者へ給与支払い予定があれば「有」。別途「給与支払事務所等の開設届出書」も。

7. 源泉所得税の納期の特例

- 常時10人未満なら、半年まとめ納付が選べる制度。希望する場合は別紙申請を。

8. 事務所・家屋・土地の所有区分

- 自宅兼事務所の場合は「自己」または「賃借」など現況を選択。家賃の按分計画も後で役立ちます。

提出方法:窓口/郵送/e-Taxの3パターン

1)税務署窓口で提出

- 控え(コピー)を持参すれば、収受日付印を押して返してもらえます(各種申し込みの証明に便利)。

- その場で不明点を確認できるのがメリット。

2)郵送で提出

- 届出書2部(原本+控え)を同封

- 返信用封筒・切手を同封(自分の住所氏名を記載)

- マイナンバー確認書類・本人確認書類の写しを同封

- 宛先は所轄税務署。「開業届在中」と朱書きすると丁寧

数週間で収受印付き控えが返送されます。繁忙期は余裕を持って。

3)e-Tax(電子申請)で提出

- マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式でログイン

- 届出書様式に沿って入力し、電子送信

- 控えは受信通知(受付結果)やPDFを保存。屋号口座や審査用途に備え、ファイル管理を徹底

青色申告の出し忘れに注意(同時提出が安全)

節税・資金調達の観点から青色申告はメリットが大きい制度です。

原則「開業日から2か月以内」に青色申告承認申請書を提出する必要があるため、開業届と同時提出がおすすめです。

青色申告の主なメリット

- 65万円(または10万円)控除の適用(複式簿記・期限内申告・電子申告等の要件あり)

- 赤字の繰越控除(最大3年)

- 家族への給与を必要経費にできる専従者給与(要届出・要件あり)

よくあるミスと回避策

ミス1:開業日の根拠があいまい

「なんとなくこの日」で記入すると説明に詰まります。

初回請求日、最初の契約日、仕入・受注日、サイト公開日など、客観的に示せる日に。

ミス2:屋号を焦って決める

屋号は後から変更可。口座名義や印章作成も絡むため、商標・ドメイン・SNSの空きを確認して決定しましょう。

ミス3:青色申告の申請を忘れる

開業届と同時提出でリスク回避。提出期限を過ぎると当年は白色申告になる可能性が高いです。

ミス4:控えの保管を怠る

屋号口座開設・補助金・融資などで収受印付き控えの提出を求められることがあります。

紙はスキャン保存、電子はクラウド二重保管が安心。

ミス5:源泉徴収の要否を未確認

外注と雇用の区分、源泉対象の有無を要確認。

従業員(雇用)や税理士等への支払、デザイナー・ライター等への報酬で源泉徴収が必要になる場面があります。

提出前チェックリスト(コピーして使える)

- [ ] 開業日を客観的根拠で決定した

- [ ] 屋号・職業(事業内容)を具体化した

- [ ] 所轄税務署を確認した

- [ ] 開業届(原本+控え)を用意した/e-TaxはPDF保存先を決めた

- [ ] マイナンバー確認・本人確認書類の写しを用意(郵送時)

- [ ] 返信用封筒・切手を準備(郵送時)

- [ ] 青色申告承認申請書を同時提出する

- [ ] 給与支払・源泉の有無を判断し、必要書類を準備

よくある質問(FAQ)

Q. 屋号は必須ですか?

A. 任意です。未定なら空欄でも提出可能。後から変更もできます。

Q. 副業でも提出が必要?

A. 継続的・反復的に収益活動を行うなら提出を推奨。特に青色申告を使うなら必須と考えてください。

Q. 期限(1か月)を過ぎたら受理されない?

A. 受理自体はされるのが一般的ですが、青色申告の期限や各種優遇の起算に影響するため早めに提出を。

Q. 自宅開業でもOK?賃貸の場合は?

A. 可能です。賃貸契約の範囲内か・事業利用の可否は管理規約を確認。家賃・光熱費は合理的な按分で必要経費計上が可能です。

Q. 事業内容はざっくりでもいい?

A. 将来の申告・補助金・融資等で説明が必要になることを踏まえ、できるだけ具体的に書くのが無難です。

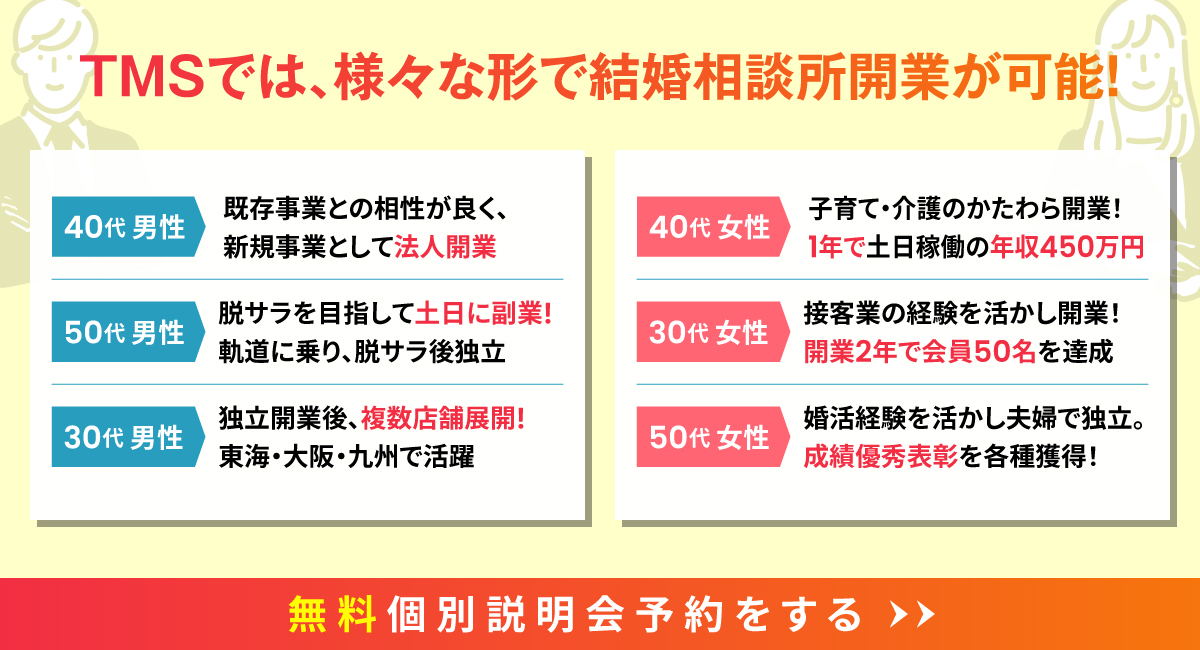

(テンプレ)記入例:結婚相談業で開業する場合

- 屋号:TMS結婚サポート○○

- 職業:結婚相談業

- 事業の概要:入会案内・お見合い調整・交際サポート、オンライン面談中心

- 開業日:2025年10月1日(初回契約締結日)

- 給与支払の状況:当面なし(将来採用予定)

まとめ:今日決めて、今日出す。——開業届は“最初の一歩”

- 開業届は開業日から1か月以内、所轄税務署に提出

- 屋号・事業内容・開業日・納税地を先に固めるとスムーズ

- 青色申告承認申請書は同時提出で出し忘れ防止

- 提出方法は窓口/郵送/e-Taxから選べる(控えの保管を徹底)

注意:本記事は一般的な解説です。最新の様式・運用は税務署や公式情報をご確認ください。